photo by kikuko Usuyama

Considering if there was a “soul” in a fried chicken sold at a convenience store has been the reason for starting this exploration and artistic production. The meat is derived from a chicken which should have been living equivalent to other animals, but it is treated as a provision consumed as food rather than life. Even the same chicken would be treated very differently dependent on either it is dealt as a bird in the zoo or a meat for food.

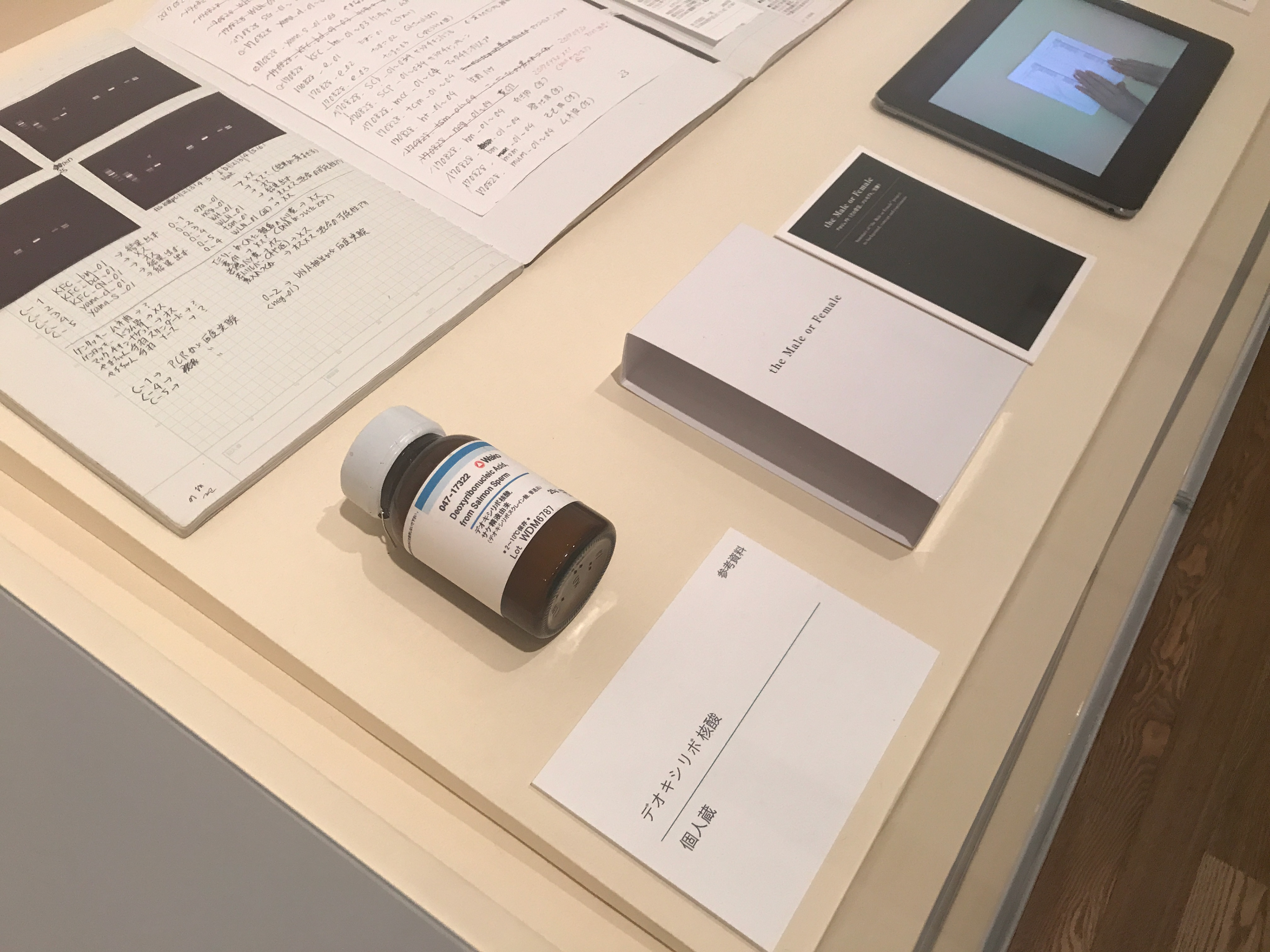

So I visited an expert of bird science, Prof. Masaoki Tsudzuki (Hiroshima University), and asked if I could extract genomic DNA from a fried chicken, and if any information is available on the genetic characteristics such as looking, individuality of the bird when she or he was living. Then, I learned the relevant information from the chicken DNA to interpret is limited compared with mammals, since genetic markers and functional genomics have not been well established in chickens. However, he suggested that sex-determination is reliably possible.

One of genetic advantages to have sexual difference is to accelerate genetic diversity in population of species by shuffling genetic information through sexual reproduction. By doing so, it enables species to be more adaptive to different environments and to reduce the risk of extinction. Thus, sex difference can be taken as one of the most significant elements constructing genetic identity of each individual of sexually reproductive organisms.

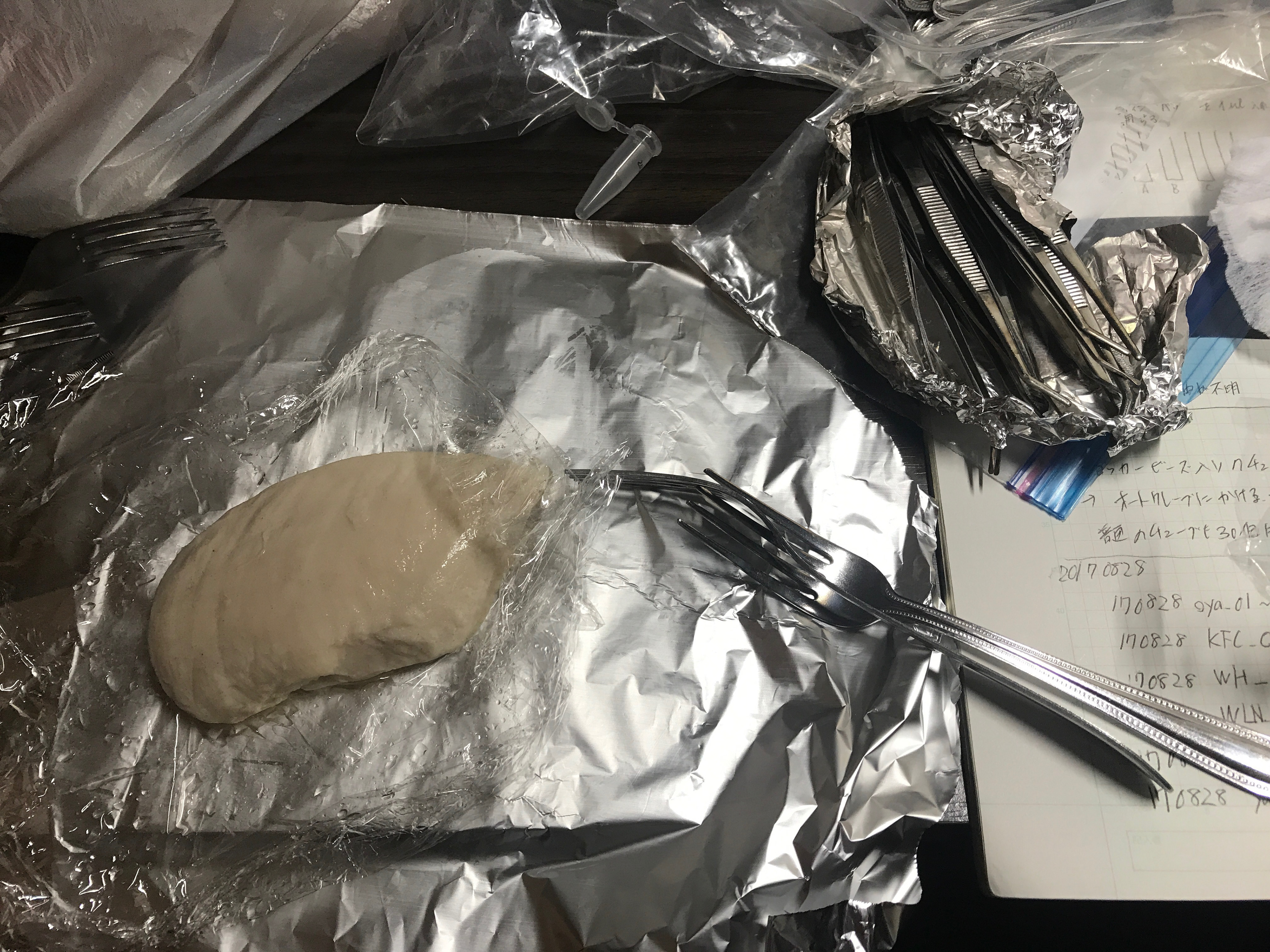

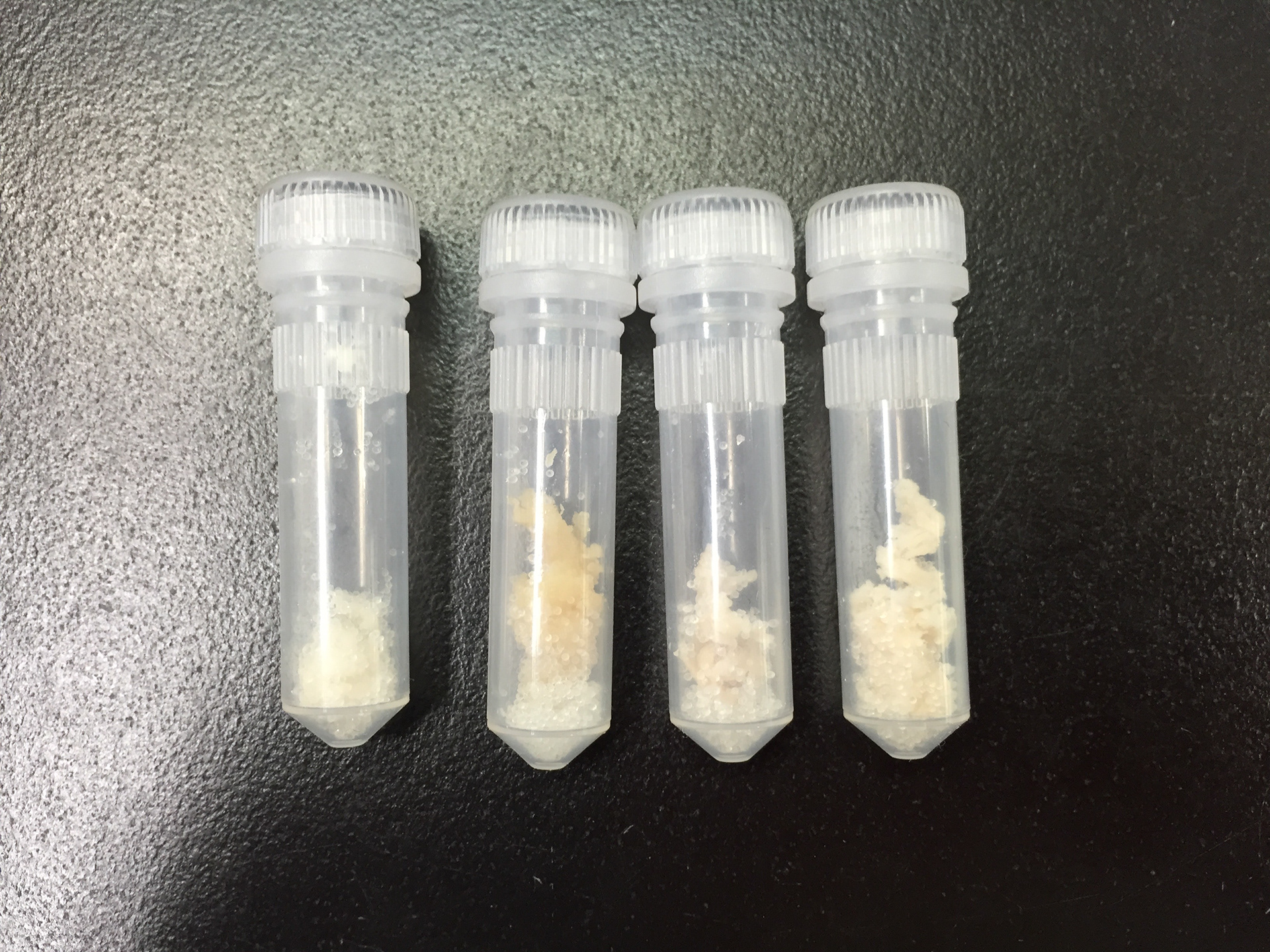

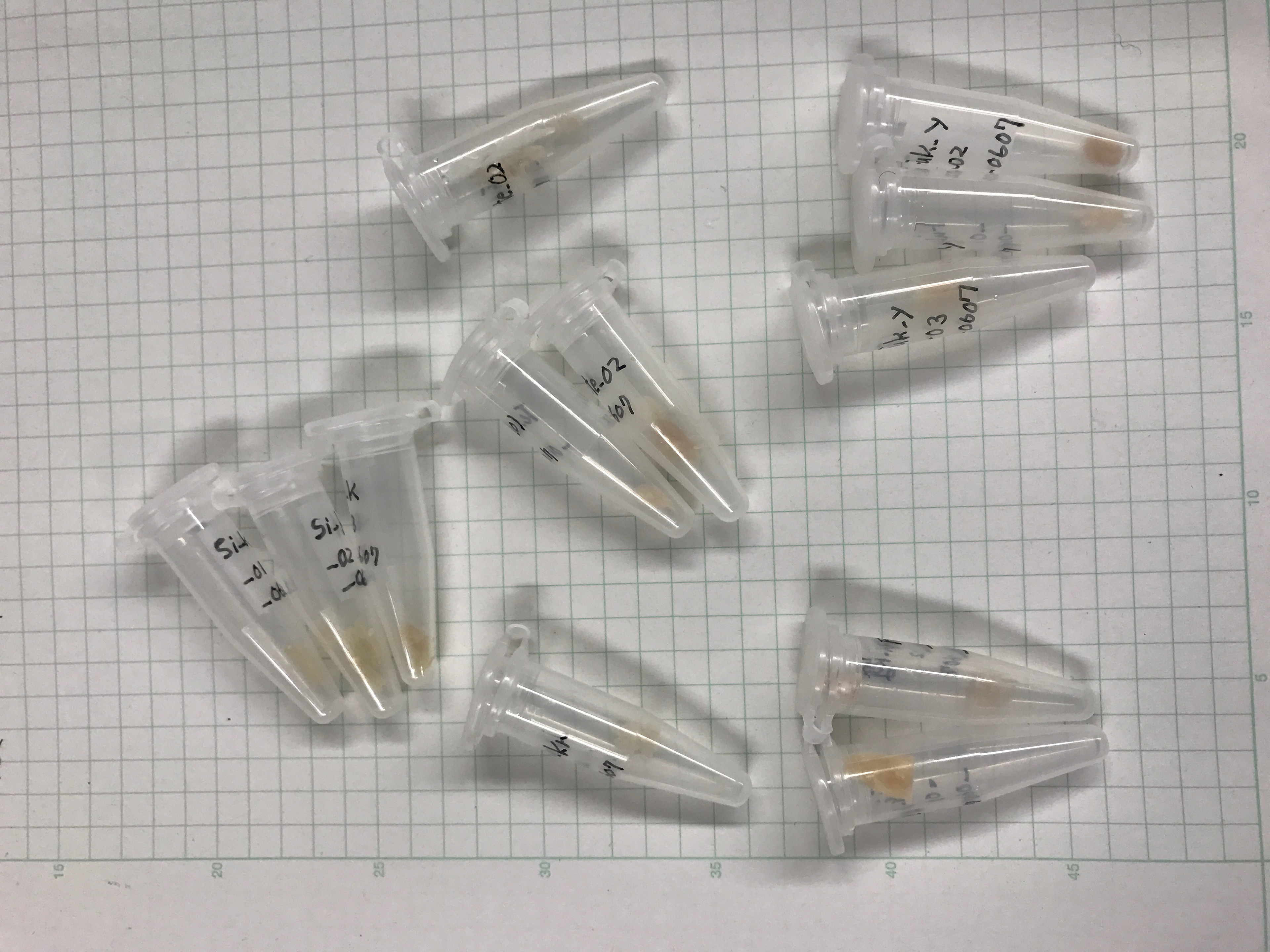

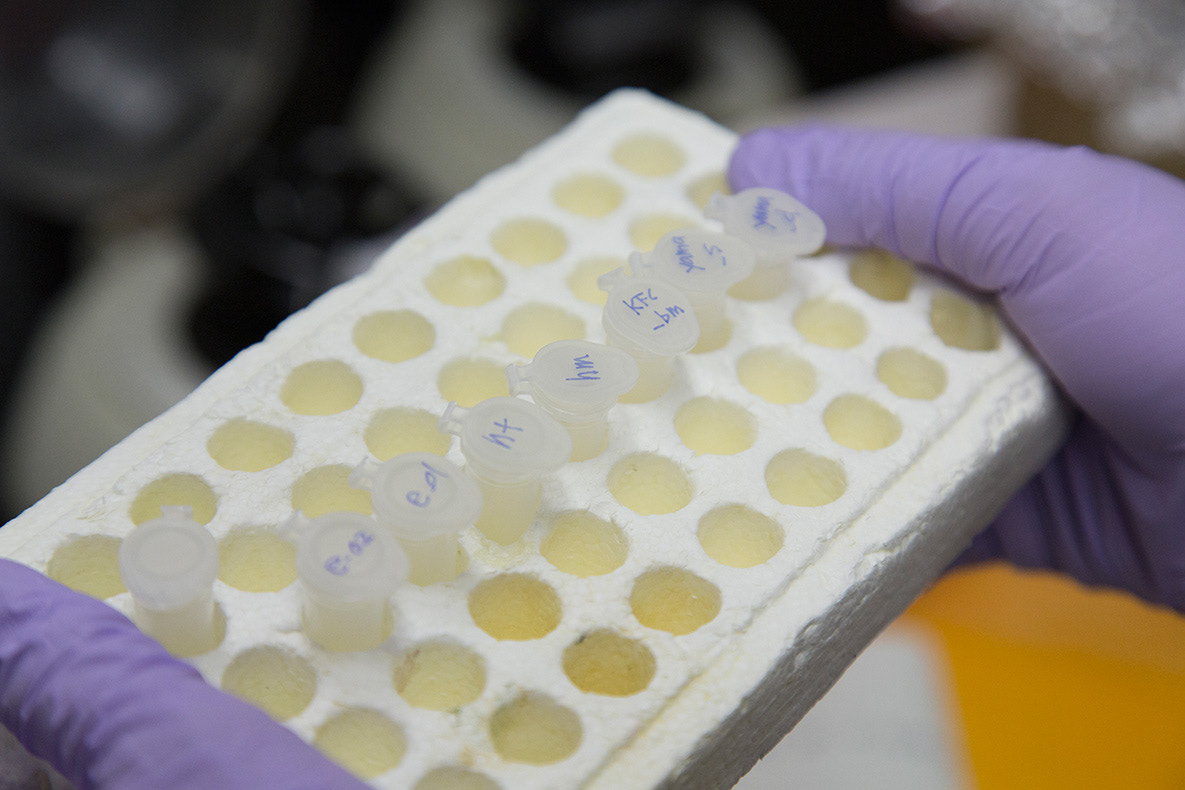

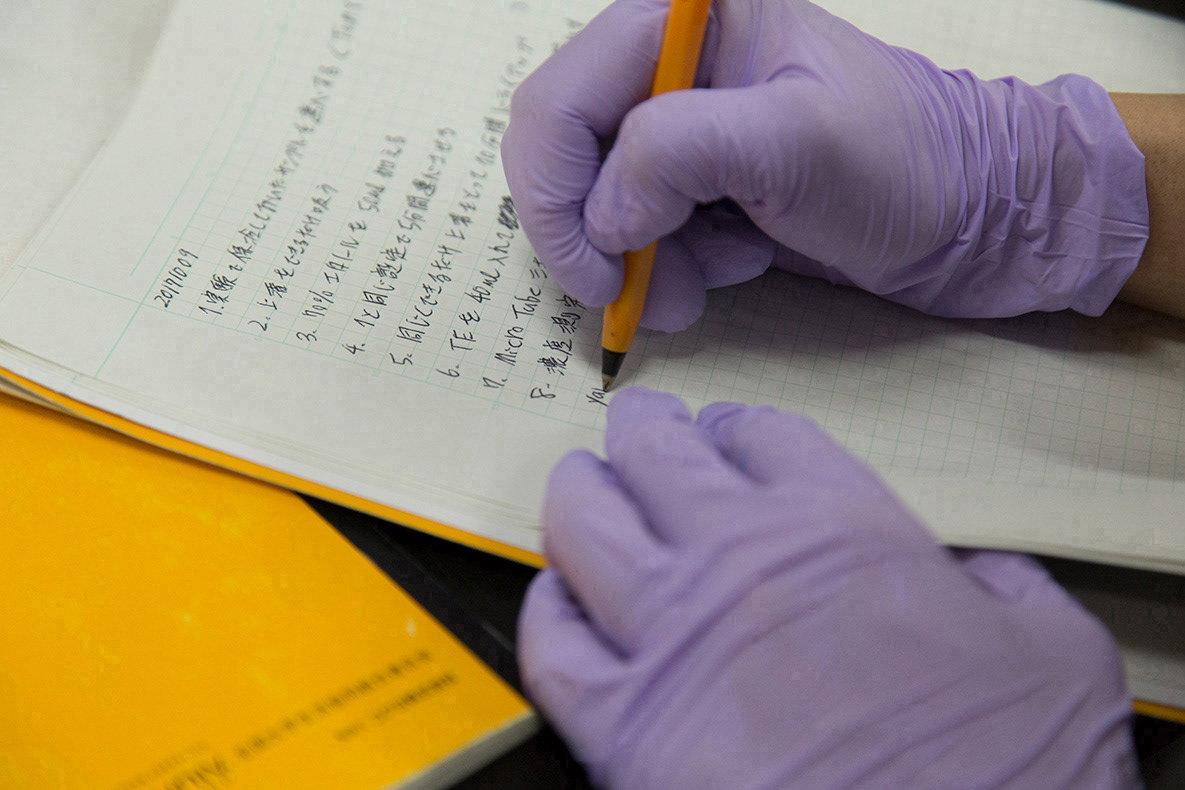

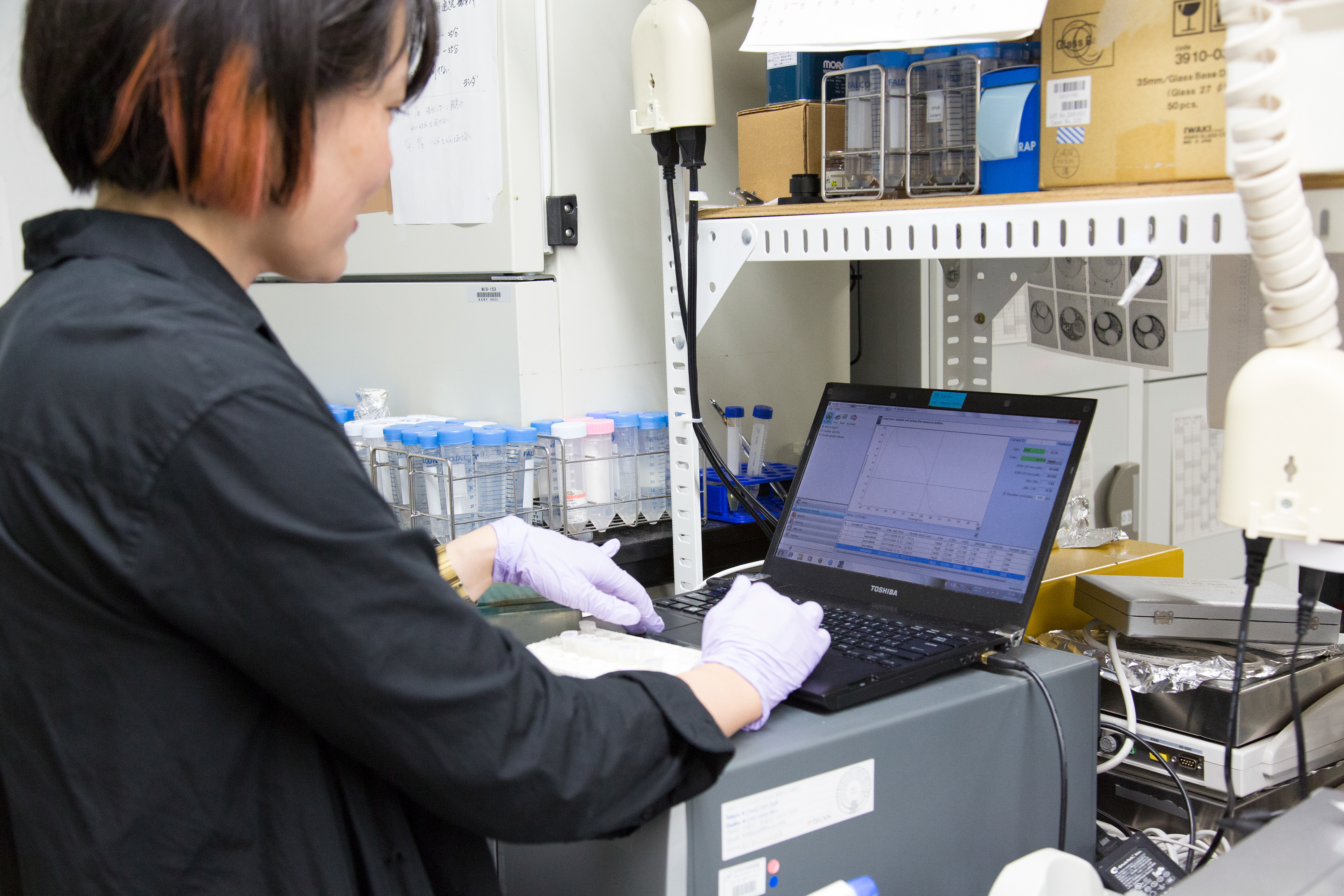

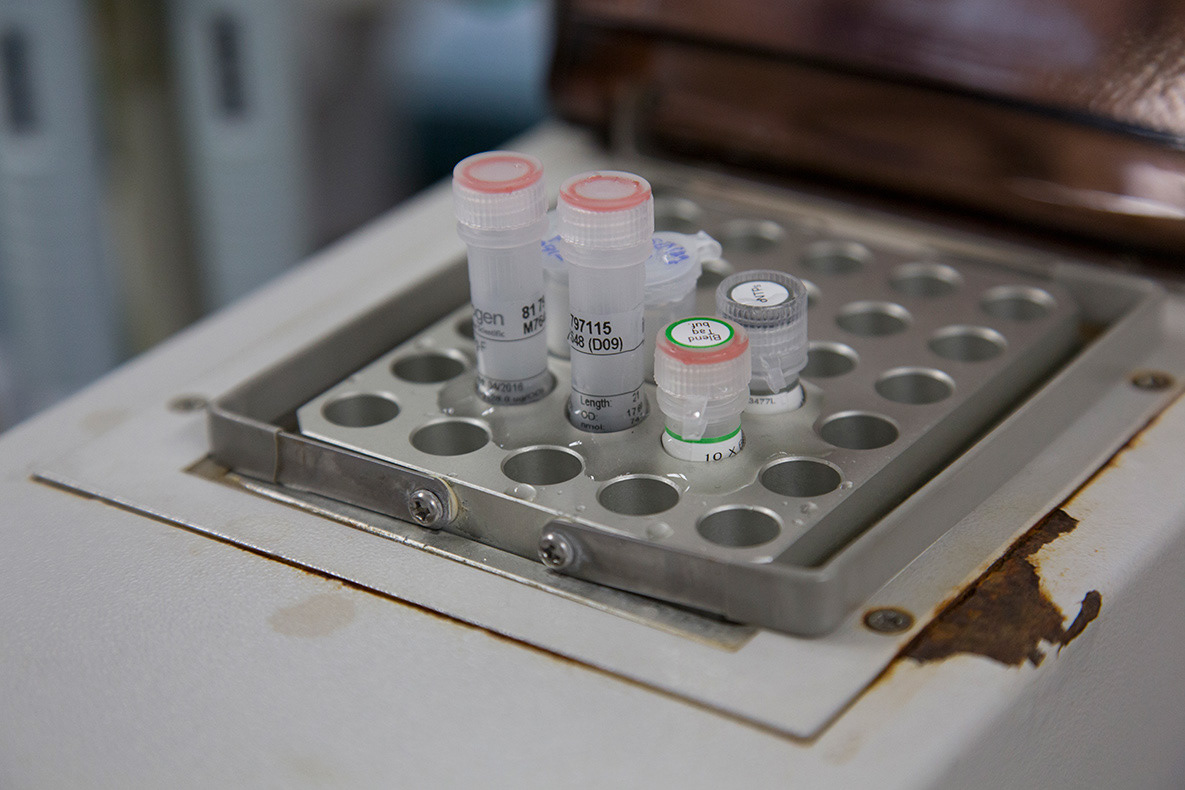

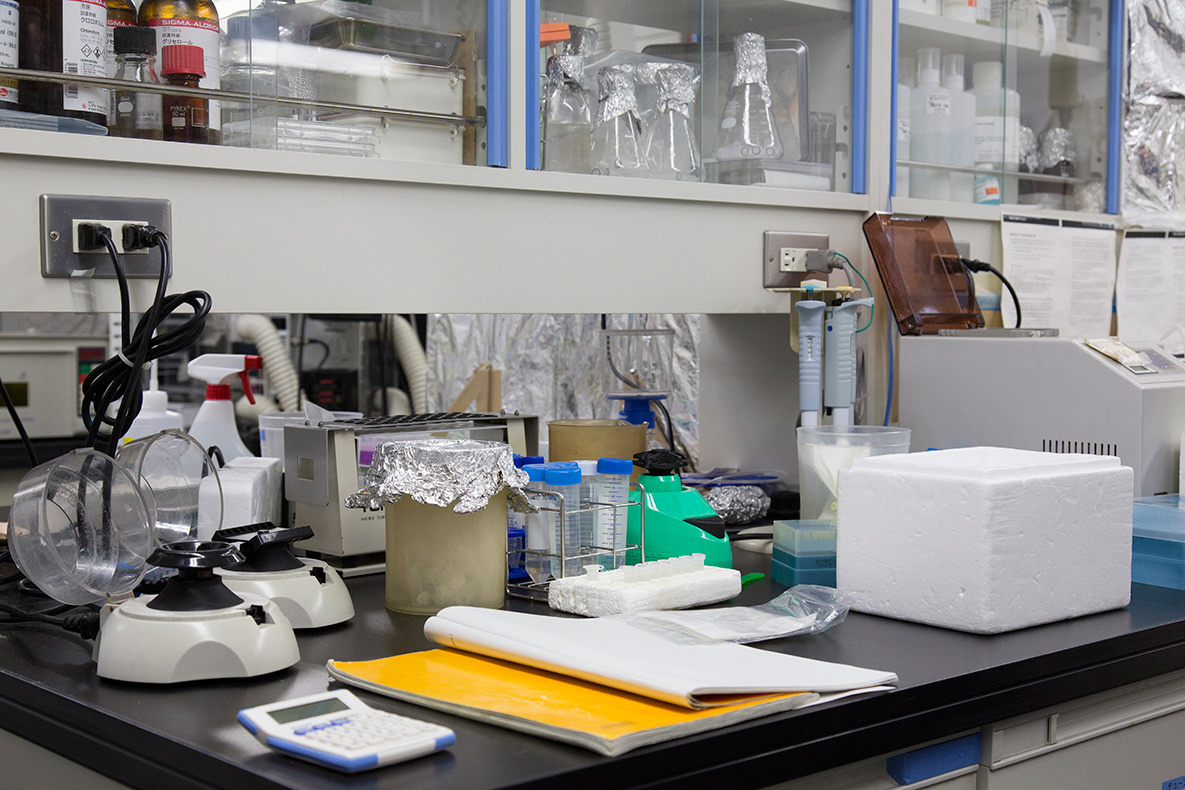

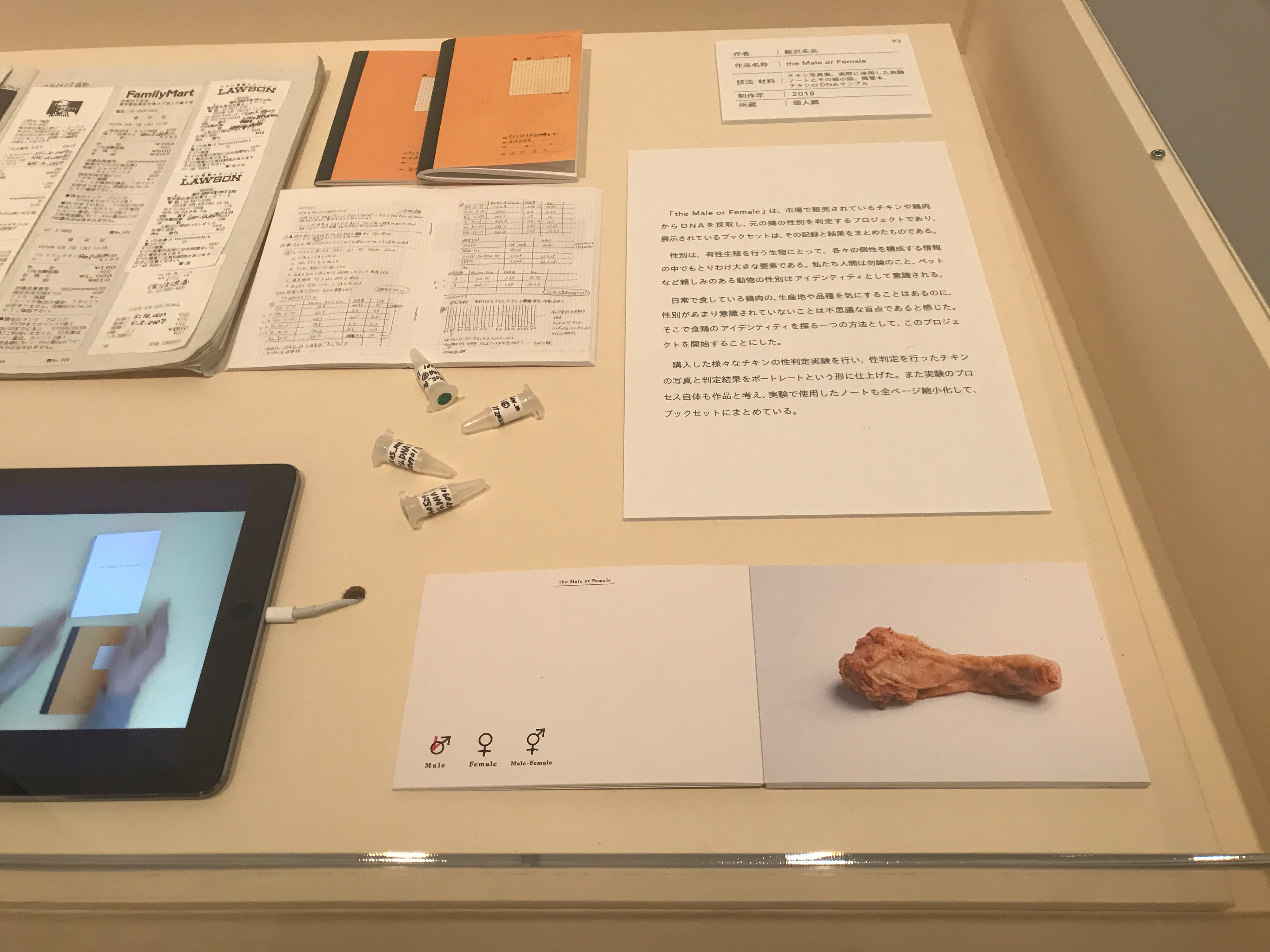

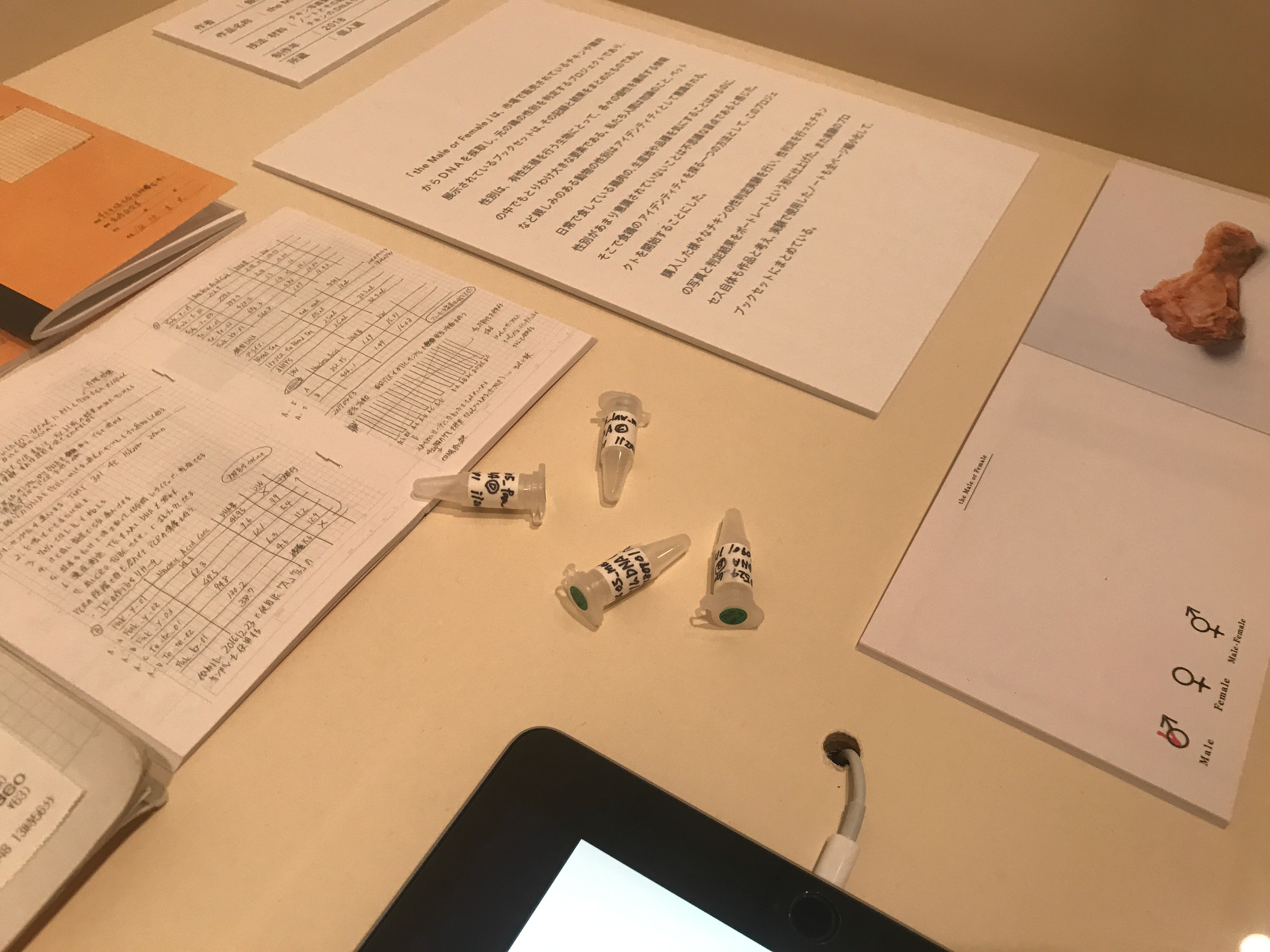

It was a mysterious blind spot that having not been conscious of much about sex of a chicken meat, though I often care about the producing area and breed of the meat when I buy and eat them. To explore its possible aesthetic implications, we collected many chicken food samples, extract their genomic DNA and determined the sex. The process and results of the experiment are published book sets and made postcards.

Cooperation:

Hideo Iwasaki (Professor, Department of Electrical Engineering & Bioscience, TWIns, Waseda University; Director, metaPhorest)

The Iwasaki lab members (Waseda University), especially Siryu Kirie and Daichi Itaki (graduate students)

metaPhorest members

Masaoki Tsudzuki (Professor, Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University)

Atsushi Takenouch (Graduate student at the Tsudzuki lab, Hiroshima University)

So I visited an expert of bird science, Prof. Masaoki Tsudzuki (Hiroshima University), and asked if I could extract genomic DNA from a fried chicken, and if any information is available on the genetic characteristics such as looking, individuality of the bird when she or he was living. Then, I learned the relevant information from the chicken DNA to interpret is limited compared with mammals, since genetic markers and functional genomics have not been well established in chickens. However, he suggested that sex-determination is reliably possible.

One of genetic advantages to have sexual difference is to accelerate genetic diversity in population of species by shuffling genetic information through sexual reproduction. By doing so, it enables species to be more adaptive to different environments and to reduce the risk of extinction. Thus, sex difference can be taken as one of the most significant elements constructing genetic identity of each individual of sexually reproductive organisms.

It was a mysterious blind spot that having not been conscious of much about sex of a chicken meat, though I often care about the producing area and breed of the meat when I buy and eat them. To explore its possible aesthetic implications, we collected many chicken food samples, extract their genomic DNA and determined the sex. The process and results of the experiment are published book sets and made postcards.

Cooperation:

Hideo Iwasaki (Professor, Department of Electrical Engineering & Bioscience, TWIns, Waseda University; Director, metaPhorest)

The Iwasaki lab members (Waseda University), especially Siryu Kirie and Daichi Itaki (graduate students)

metaPhorest members

Masaoki Tsudzuki (Professor, Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University)

Atsushi Takenouch (Graduate student at the Tsudzuki lab, Hiroshima University)

「コンビニの店頭で売られているフライドチキンに、魂はあったのか。」

この問いが、本研究・制作を始めるきっかけとなった。

この問いが、本研究・制作を始めるきっかけとなった。

鶏肉は他の動物と同様に、生命としての情報を有しているはずである。しかし現実には、生命としてではなく、ただの食料として消費される対象として扱われているように見える。また、同じ鶏であっても、観賞用として飼育される鶏と、食品として処理される鶏とでは、その扱いに大きな差がある。

そこで、フライドチキンのDNAから、生きていた頃の情報――たとえば外見や性質など――がどこまで読み取れるのかを探るべく、広島大学 家畜育種遺伝学研究室の都築政起教授に話を伺った。

教授によれば、鶏のDNAから得られる情報は、ヒトをはじめ研究が進んでいる動物に比べて圧倒的に少ないという。そんな中、現時点で判別可能な数少ない要素の一つが「性別」である。

性別を持つ利点は、有性生殖を通じて遺伝情報の多様な組み合わせを可能にし、集団内の遺伝的多様性を飛躍的に高める点にある。それにより種としての適応力が増し、異なる環境への柔軟な対応が可能となる。結果として、種の絶滅リスクを抑える効果があるとも言われている。性別とは、有性生殖を行う生物にとって、個性を形づくる上で極めて重要な要素である。

鶏肉を購入して食べる際、生産地や品種には注目することがあっても、その鶏がオスであったのかメスであったのかについて考える機会は少ない。それは作家にとって、一種の盲点であった。

そこで、チキンの性別を明らかにすることで、新たな視点が得られるのではないかと考え、コンビニやスーパーで販売されているチキンの性別を判定する実験を開始した。

この実験の過程およびその結果は、ブックセットやポストカードとして展開している。

この実験の過程およびその結果は、ブックセットやポストカードとして展開している。

協力:

岩崎秀雄(早稲田大学大学院先進理工学研究科教授、metaPhorest主宰)

切江志龍(岩崎研究室M2、metaPhorestメンバー)

板木大知(岩崎研究室D3)

岩崎研究室に所属の学生の皆様

metaPhorestの皆様

都築政起(国立大学法人 広島大学大学院 生物圏科学研究科 家畜育種遺伝学研究室教授)

竹之内惇(広島大学 生物圏科学研究科博士課程後期家畜育種遺伝学研究室)

岩崎秀雄(早稲田大学大学院先進理工学研究科教授、metaPhorest主宰)

切江志龍(岩崎研究室M2、metaPhorestメンバー)

板木大知(岩崎研究室D3)

岩崎研究室に所属の学生の皆様

metaPhorestの皆様

都築政起(国立大学法人 広島大学大学院 生物圏科学研究科 家畜育種遺伝学研究室教授)

竹之内惇(広島大学 生物圏科学研究科博士課程後期家畜育種遺伝学研究室)

photo by kikuko Usuyama (and me)

「芸術ア ー トの保存・修復 ― 未来への遺産」展示風景